リーダーシップを磨き、優れたリーダーとなるためには、『心技体』を磨き続けなくてはいけない。

これが私の基本的な考え方です。

「リーダーとは何か」-これはいろいろが定義があり、いろいろな議論がされているので、自身でもっとも納得できる自分なりのリーダーの定義をすればいいと思っていますが、リーダーは仕事の場だけでなく、学校でも、コミュニティの場でも、家庭でも、どの場でも必要な存在であり、また誰もが持つべき素養だと考えています。

『体』とはー 私は、基本的な身体的な健康さだけでなく、精神的に健全な状態であり、理不尽さも含めた精神的な耐性や、粘り強さ、執着などもここに含有して、『体』を鍛える、と考えています。

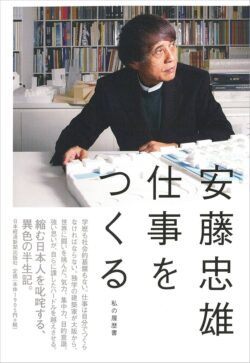

その『体』を鍛える上で、とても参考になった書籍を紹介します。安藤忠雄さんの『仕事をつくる―私の履歴書』 です。

安藤忠雄さんは紹介するまでもなく、日本を代表する世界的な建築家で、独学で建築を学び数多くの革新的な作品を輩出した建築家で、安藤さんだと一目でわかるコンクリート建築を目にした方も多いと思います。また2度のがん罹患により5つの臓器を摘出しながらも、不屈の闘志と前向きさで、いまだに第一線でご活躍されています。『体』を鍛えるにあたって、その生き方からも多くの学びがある方です。

『仕事をつくる―私の履歴書』 は、安藤さんの人生と仕事哲学をつづったエッセイで、熱量も高く、気付きの多い書籍です。その中でも、私が『体を鍛える』上で参考になったフレーズをいくつか紹介します。

「独学で建築の道を歩むと決意した私は本を読むことから始めた.同時に、作図の基礎、グラフィックデザインなどは通信教育で学んだ.しかし、建築家は空間を体で体験する必要がある.」

「建築の世界に興味を持ち始めた高校生のころから、京都や奈良の建築を見て歩いたが、社会に出てからは次第に目的意識をもって、足しげく通うようになった.日本の建築の真髄を理解したいと見て回った.」

「テーマを1つ定めて、週末を利用して、京都・奈良などの古建築を研究する.1か月の滞在で、8回、現地を訪れることができる.丸1日かけて、徹底的に研究する.そうすると、寺院などでは、その情熱にこたえ、中には普段見られないようなところを特別に見せていただけることもある.大学の授業や読書だけで勉強した気になっている学生には、大変貴重は経験である.」

「旅はひとりに限る.ただ一人見知らぬ国を歩く.目指す建築をやっと見つける.不安な道中に希望の明かりが見える.建築を巡りながら、自分自身と対話する.まさに歩きながら考える.若いころ、何度となくこんな旅を重ねた.」

教科書、マニュアルなどに頼るのではなく、何度も何度も自分の目と感性を信じて、素材・事実に向き合う粘り強さと自分を信じる力の強さ。

新しいことに挑戦する際には、大きな不安を伴う.しかしそれを乗り越えて初めて得られるものがある.挑戦はまた、多くの敵を作る.展覧会は自分の建築への思いや考えを発信する場だが、好評で迎えられることはほとんどなく、多くの場合、批判の目にさらされる.しかし、批評の場に自らを置くことで、自分を見直すことができる.その経験は、後々までの大きな力となる.

どこまでも自分を高めるために、批評にも逃げずに向き合う、精神的な強さ。

東大生は悪しき学歴主義の象徴のように言われる.しかし、実際はほとんどがまじめ、頑張り屋で、大学の名前に振りまわれているだけの学生はあまり見受けられなかった.ただ、優秀なだけにすべてを自分の価値観で判断してしまおうとするところがある.それまで1つの正解を導く訓練ばかりをしてきたから、間違えたり、遠回りするのを極度に恐れる.その分、思い切った決断ができない.何よりもったいないのは、物事への執着が弱いところで、その傾向は3年生から4年生、大学院と上がるほど強まっていく.最高学府に集うエリートだからこそ、誰にも負けない、強く熱い心を持ち続けてほしいと思う.

同潤会青山アパートの再開発計画の依頼を受けた.何度か説得を試みても、反対者は粘り強く、意思は変わらない.既存のアパートに対する愛着が強い彼らは、建て替え自体を望んでいないのだから、無理もなかった.それならばと、こちらも腹をくくることにした.納得づくで物事を進めるためには、お互いの理解が不可欠だ.反対の意見も、賛成者の意見もよく聞いて、徹底的に話し合い、妥協のない形で前に進めようと、心に決めた.

自分が信じる道への熱い心、執着心。

このブログでも繰り返し記しているのですが、左脳を使って導き出す理論やプラン、企業経営的には「戦略」と呼ばれるようなものは、生成AIが秒で作ってしまうようになってしまいましたし、“まだそれは違う”と思っていらっしゃる方は、その世界はもうすぐそこです。

となると、人間でなくてはできないことを磨かなくてはいけなくて、その1つが、『体』の部分、つまり、何度失敗しても、受け容れられなくても、理不尽な理屈で跳ね返されても、それに負けない、何度も何度も挑んでいく、精神的な耐性 = メンタル・タフネス にあると私は思い始めています。何度も何度も挑戦して、目指す世界、ゴールに近づくべく、歩みを前へ進める。この粘りこそ、リーダーに求められる素養で、『体を鍛える』本質ではないかと。

安藤さんの不屈の精神は、自分がへこたれそうになっている時に、「まだまだやれる」と自分を奮い立たせてくれる、そんな生き様です。

安藤さんは、世界も舞台にして、世界の人材とも対峙しています。私自身、日本人として、もっともっと日本の価値を、堂々と発信しなくてはいけないという思いを、ずっと持ち続けていますが、最近の問題意識もありますので、安藤さんが記述していた以下のフレーズを共有して、自分自身の再度の戒めとしたいと思います。

「本来、日本人の国民性には素晴らしいものがあると思っている.自身の経験からしても、土木・建築の技術力や、スケジュール・品質・安全衛生の管理能力は世界のトップレベル.ほかの分野でも繊細で、緻密、探究心が強く勤勉である.それらは海外からも高く評価されてきた.」

『「こんな曖昧でいい加減な発言を続けていては、日本人同士ならまだしも、海外では記事にすることもできず、日本は世界から孤立し、その存在を忘れられていく」という発言に私は戦慄した.」』