4月になって新年度が始まり、新入社員と思しき方たちの姿も多く見かけるようになりました。自分の子供たちと同じ年代ですので、これからの社会人生活ぜひ頑張って、日本を支えていってもらいたいと思います。

そのためにも、「基本の型」を身に着けるのは、大切なことだと思います。まずは、「ハードなスキル」を身に着けて自分の能力の確固とした土台を作ることが必要かと思いますし、私もそうしてきましたが、その際に大変役に立った書籍をご紹介したいと思います。

今回ご紹介するのは、バーバラ・ミント著 『考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則』です。

この書籍は、論理的思考力と問題解決力、そしてそれを説得力のある形で伝えるための手法が紹介されている名著で、ご存じの方も多いと思います。ただ私は、初めて目を通した時は、翻訳の問題なのか、私の思考力が追い付かなかったのか、正直全く私には響かず、難解な内容で何が役立つのか、全くわかりませんでした。しかし、それ以外の場面で論理的思考や問題解決力を学ぶ機会があり、その基礎をもって再度読み返した時、大変な名著であると実感することができ、それから折に触れて何度も目を通し、実践してきました。学生時代あまり役に立つとも思えないような教科を学ぶなら、もっと早い時期にこれを教え込めば、論理的思考力はその時点で土台ができるとおもったりしたものです。

今回はこの中でも、私自身大切だと思い実践してきた考え方をいくつかご紹介します。

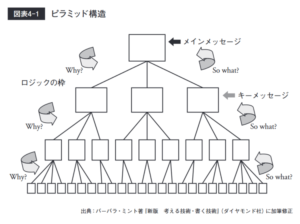

その①:ピラミッドの鉄則

各メッセージはひとつの考えの下に、ピラミッド構造を構成する

- どのレベルであれ、メッセージはその下位グループ群を要約するものであること

- 各グループ内のメッセージは、常に同じ種類のものであること

- 各グループ内のメッセージは、常に論理的に順序付けられていること

出所:ダイヤモンド・オンライン

まずは、様々な情報や自分自身の頭の中、考え方を整理するために、このピラミッド構造で構造化することを、徹底的に訓練しました。ノートに箱を書いて、ああでもないこうでもないと、ツリーでまとめていく。ちょっとした紙の裏に走り書きしたりして、全体感が理解できるように、頭の訓練をしました。そうすると、各ツリーのレベル感であったり、まとめていくと不足している情報に気付いたり、アイデア出しをするときにアイデアを広げたり、かなり瞬間的にできるようになってきました。でも10年とか地道に続けましたし、何かの戦略をはじめて描く時とかは、腰を落ち着けて、手を動かして、全体のイメージを作っていきます。

その②:ストーリー形式で整理する

- 「状況(Situation)」 主題に関して確認されている事実

- 「複雑化 (Complication)」その次に起こった疑問へとつながる事柄

- 「疑問 (Question)」

引き続き情報の整理や前提の確認を、「SCQ」で徹底的に整理していきます。これもできる限り人の主観や人の意見/判断/解釈を排除して、客観的事実に依拠するようにして、情況を整理し、明らかにしなくてはいけない問いを明確に設定するようにします。こうして整理していくと、事実と誰かの主観的判断とが瞬時に区別できるようになり、何を証明しなくてはいけないかが、クリアになります。

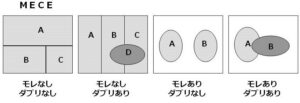

その③:構造化する MECE

個々に見て「ダブリ」がなく (Mutually Exclusive)

全体的に見て「モレ」がない (Collectively Exhaustive)

出所:グロービス

MECE。。。聞いた方も多いですよね。これは徹底的に身に着けるべきです。冒頭でお話ししたように、これを意識すると不足している情報も瞬時に理解できますし、発想を発散させるときに箱を1つ2つ増やそうとすることも、努力を続ければできるようになります。

このMECEになっていて頻度高く使われるコンセプトが、フレームワークです。情報を整理する際に、フレームワークを知っていると圧倒的に早く、MECEで把握することができるので、使えると思うフレームワークは、多く知っておいて損をすることはないと思います。

その④:構造化して問題(課題)を特定する

ロジック・ツリーを作る

非常に重厚な内容ですので、私のブログなどで説明しきれるほど簡単なことではありませんが、ぜひ一度手に取って、何度も何度も内容を消化して、強固なハードなスキルの基礎をつけていってもらいたいと思います。